17.11.2022

Группа 506

Предмет: Ремонт автомобилей

Тема урока: Дефектовка и сортировка деталей

Цель урока: изучить данную тему, составить конспект урока

Сущность дефектации и сортировки дета лей

Целью дефектации разобранных деталей является определение их технического срстояния и сортировка на соответствующие группы: годные, подлежащие восстановлению и негодные. Результаты дефектации и сортировки используются для определения коэффициентов годности и распределения деталей по маршрутам восстановления.

Многие причины отбраковки деталей прямо или косвенно связаны с техническими возможностями средств и методов контроля и дефектации. Существенное влияние на нормы отбраковки оказывают также технологические возможности авторемонтного предприятия. Нередки случаи отбраковки деталей, содержащих исправимые дефекты, только из-за отсутствия соответствующих методов ремонта.

После сортировки годные детали отправляют в комплектовочное отделение, негодные — на склад металлолома или для использования как материал для изготовления других деталей. Детали, требующие восстановления, после определения марш* рута ремонта поступают на склад деталей, ожидающих ремонта, и далее на соответствующие участки восстановления. Громоздкие детали— рамы, картеры задних мостов и другие — контролируют непосредственно на рабочих местах.

Дефектацию деталей выполняют внешним осмотром, а также при помощи инструмента, приспособлений, приборов и оборудования. В процессе дефектации и сортировки детали маркируют краской: годные — зеленой, негодные — красной, детали,

подлежащие восстановлению, — желтой. Количественные показатели дефектации и сортировки деталей фиксируют в дефектовочных ведомостях или при помощи специальных суммирующих счетных устройств.

Дефектацию обычно начинают с наружного осмотра деталей, определяя их общее техническое состояние и выявляя внешние дефекты — трещины, пробоины, вмятины и др. Для выявления скрытых дефектов применяют приборы и приспособления, работа которых основана на неразрушающих методах контроля.

Развитие средств и методов дефектации в итоге позволяет улучшить качество ремонта автотранспортных средств. На крупных авторемонтных заводах используют автоматизированные системы управления (АСУ), в том числе и на участках дефектации деталей, позволяющие получать необходимую информацию о количественных показателях производственного процесса, потребностях в материалах, комплектующих изделиях и обеспечивать ритмичность работы цехов и участков.

Комплекс методов дефектации или методов технической диагностики, позволяющий получить количественные критерии качества продукции, играет все более важную роль в обеспечении ресурса капитально отремонтированных автотранспортных средств до уровня 0,8 ресурса новых.

2.2. Классификация дефектов деталей

Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции требованиям нормативной документации. По последствиям дефекты подразделяют на критические, значительные и малозначительные. Критический дефект — это дефект, при котором использование продукции по назначению практически невозможно или исключается в соответствии с требованиями техники безопасности. Значительный дефект — это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим. Малозначительный дефект — это дефект, который не оказывает существенного влияния на использование продукции по назначению и на ее долговечность.

По месту расположения все дефекты подразделяют на наружные и внутренние. Наружные дефекты, такие как деформация, поломки, изменение геометрической формы и размеров, легко выявляют визуально или в результате несложных измерений. Внутренние дефекты, такие как усталостные трещины, трещины термической усталости и т. п., выявляют различными методами структуроскопии деталей. К методам структуроскопии относят магнитодефектоскопию, рентгеноскопию, ультразвуковую дефектоскопию и другие методы. Таким образом, в процессе структуроскопии деталей выполняется комплекс работ, состоящий в выявлении и характеристике дефектов, имеющихся в деталях.

Дефекты по возможности исправления классифицируют на исправимые и неисправимые. Исправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно. К ним относят такие дефекты, как деформации, вмятины, обломы, износ поверхностей, задиры и другие дефекты, не ведущие к полной утрате работоспособности детали. Неисправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По причинам возникновения дефекты подразделяют на три класса: конструктивные, производственные, эксплуатационные.

Конструктивные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствий требованиям технологического задания или установленных правил разработки (модернизации) продукции. Причины таких дефектов могут быть весьма различны: ошибочный выбор материала изделия, неверное определение ,размеров деталей, режима термической обработки и т. д. Эти дефекты являются следствием несовершенства конструкции и ошибок конструирования.

Производственные дефекты — это дефекты, выражающиеся в несоответствии требованиям нормативной документации на изготовление (ремонт) или поставку продукции. Такого рода дефекты возникают, в результате нарушения технологического процесса при изготовлении или восстановлении деталей.

Производственные дефекты подразделяют на шесть групп.

Первая группа — дефекты плавления и литья. К ним относятся: отклонения химического состава от заданного, ликвация, газовые поры, земляные и шлаковые включения, усадочные раковины, спаи, горячие и холодные трещины и др.

Вторая группа — дефекты, возникающие при обработке давлением. К ним относятся: поверхностные и внутренние трещины, разрывы, риски, волосовины, закаты, плены, расслоения, флокены, зажимы и т. д.

Третья группа — дефекты термической, химико-термической и электрохимической обработки. В эту группу входят: термические трещины, обезуглероживание, науглероживание, водородные трещины, перегрев, пережог, трещины отслаивания и др.

Четвертая группа — дефекты механической обработки. К этой группе относятся: отделочные трещины, прижоги, шлифовочные трещины, нарушение герметических размеров.

Пятая группа — дефекты, возникающие при правке, монтаже и демонтаже. К ним относятся: рихтовочные и монтажные трещины, погнутость, обломы резьбы, нарушение посадок.

Шестая группа — дефекты соединения металлов сваркой и наплавкой. В эту группу входят: раковины, поры, шлаковые включения, перегрев, изменение размеров зерна, горячие и холодные трещины, непровар, неполное заполнение шва, нахлест, смещение кромок шва, непропаивание, непроклеивание, отслоение и др.

Эксплуатационные дефекты — это дефекты, которые возникают в результате износа, усталости, коррозии и неправильной эксплуатации. В процессе эксплуатации наибольший процент отказов возникает в результате изнашивания деталей. Изнашивание — это процесс постепенного изменения размеров и формы тела при трении, проявляющийся в отделении с поверхности трения материала и в его остаточной деформации. Изнашивание деталей зависит от ряда факторов, в частности от условий трения. В зависимости от наличия между трущимися телами смазки различают сухое, граничное и жидкостное трение.

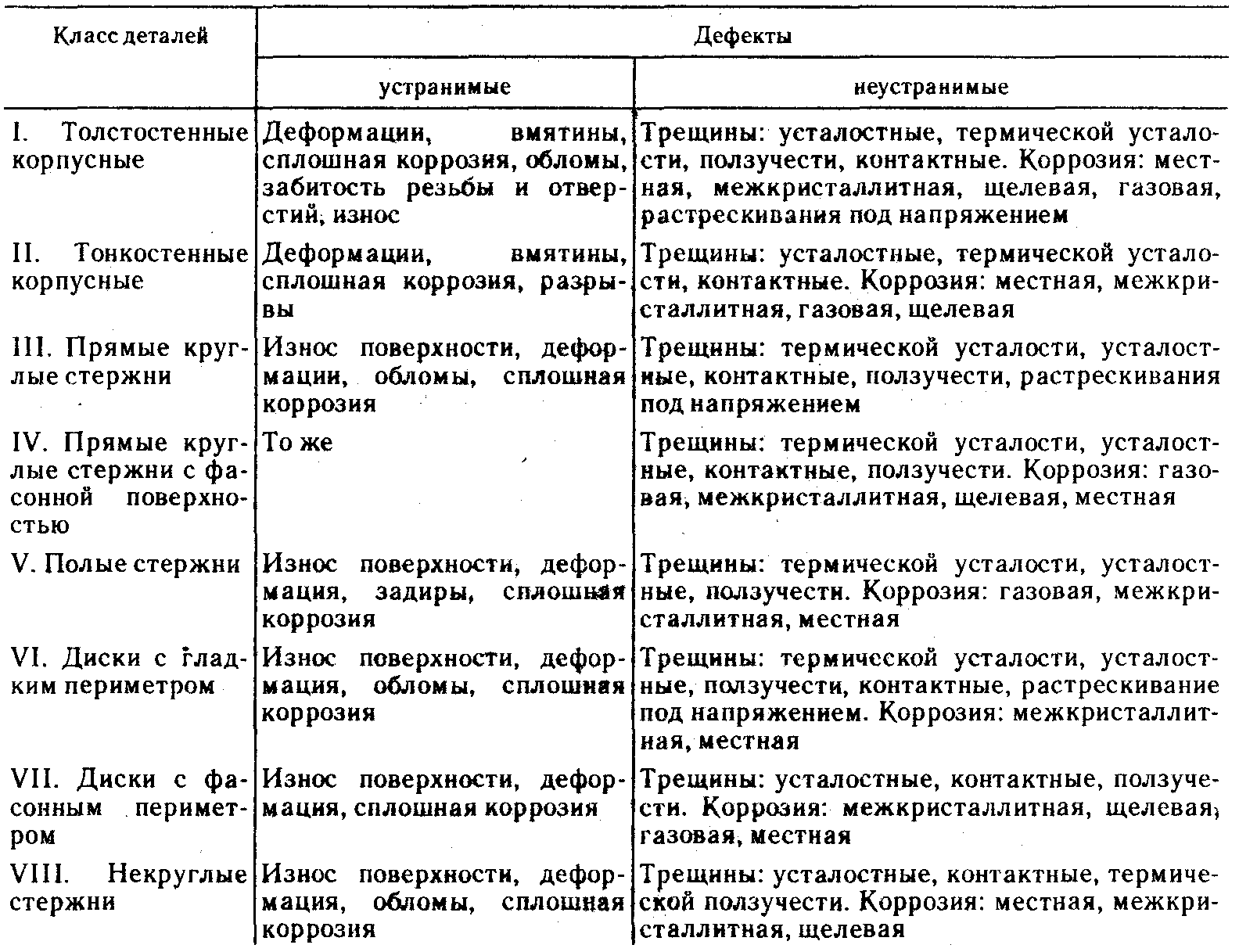

Учитывая, что каждому классу деталей присущи конструктивные особенности и определенные условия эксплуатации, можно ориентировочно установить характерные дефекты деталей каждого класса. В табл. 2.1 приведены примеры вышеуказанной классификации.

Нормативно-техническая, конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация стандартизована и является единой для всех предприятий и организаций независимо от их подчиненности и принадлежности к отрасли. Это — "Единая система конструкторской документации" (ЕСКД), "Единая система технологической документации" (ЕСТД), "Единая система технологической подготовки производства" (ЕСТПП).

Таблица 2.1. Характерные дефекты деталей различных классов

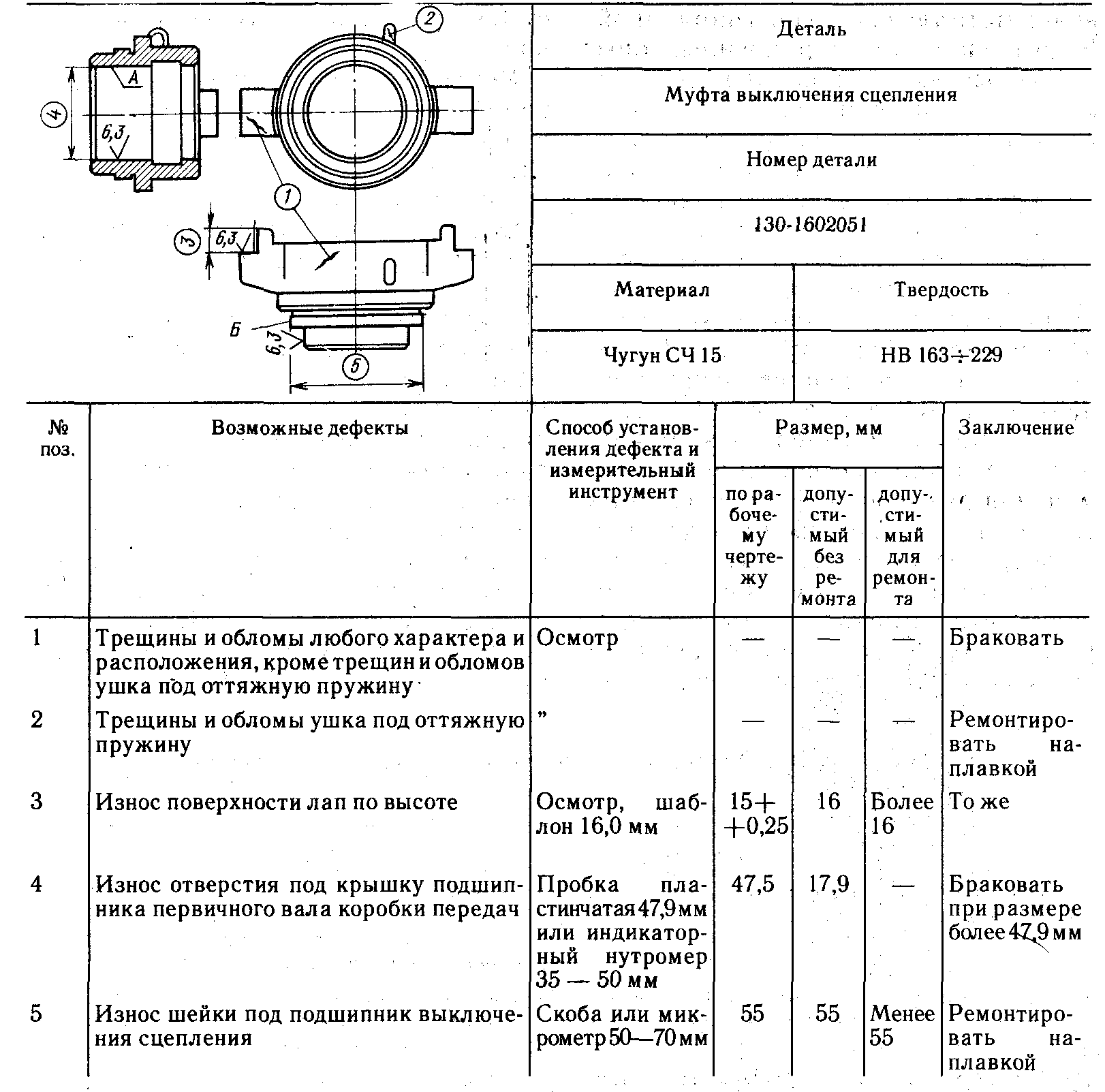

Таблица 2.2.Карта дефектации

Стандартизованные документы на проведение технического контроля предусматривают порядок составления операционных карт технического контроля и ведомостей операционного контроля.

Технические условия (ТУ) на контроль и сортировку деталей в условиях авторемонтного производства разрабатываются на основании анализа условий работы детали, физико-механических свойств, перечня возможных дефектов и др. Они составляются в виде карт (табл. 2.2), которые по каждой детали в отдельности содержат следующую информацию: наименование детали и номер по каталогу, перечень дефектов, способы их выявления и рекомендуемые способы устранения, эскиз с указанием мест расположения дефектов, размеры детали, материал, твердость.

Комментариев нет:

Отправить комментарий